創業8年目を迎えるフェイブスクール。

これまで多くの卒業生を見送り、そして彼らが大人になってからの話を聞く機会も増えました。

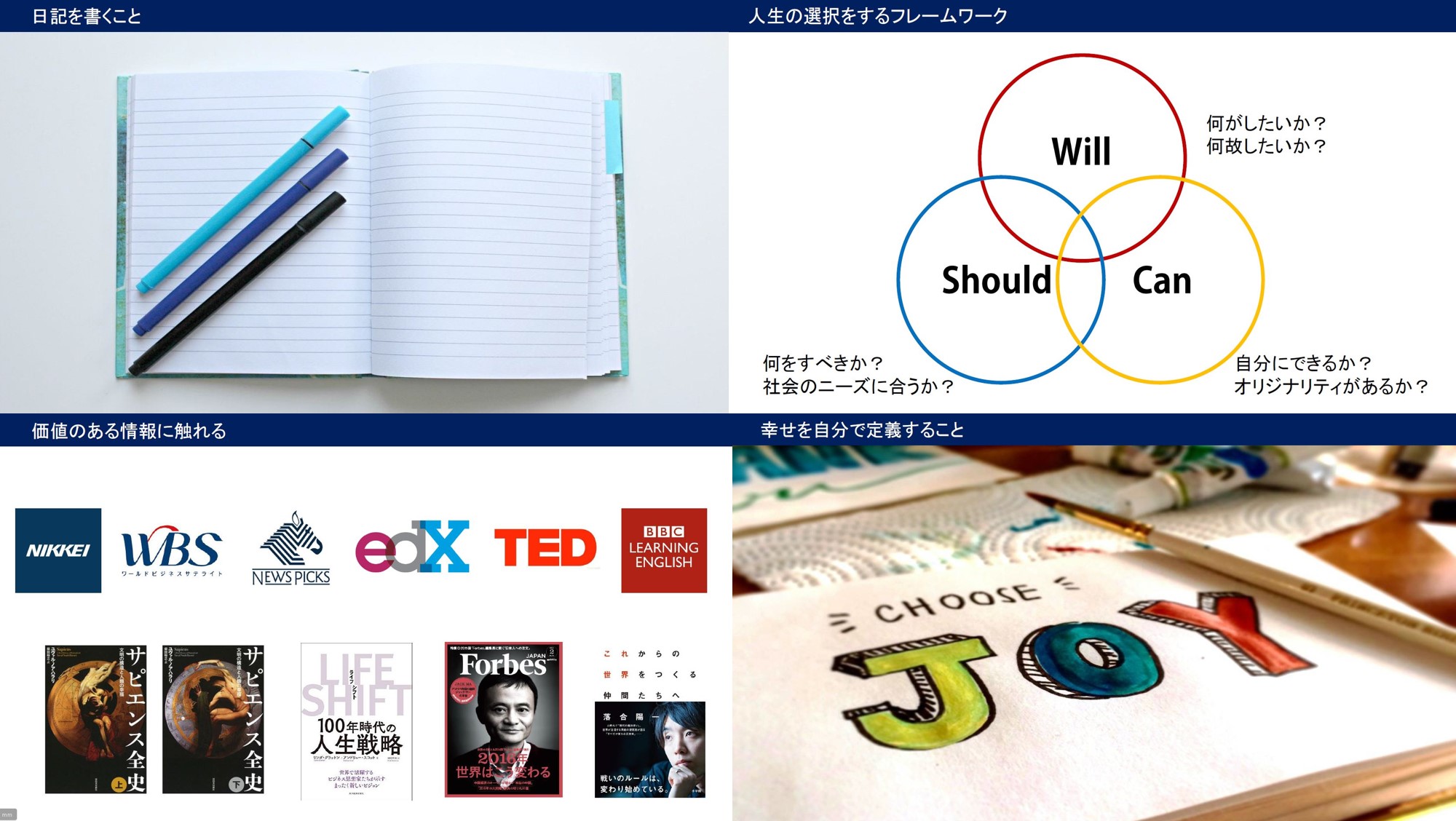

そうした経験の中で、教育の意味は「どんな学歴を身に付けたか」ではなく、「どんな人生を送れるようになったか」にあるという確信が深まりつつあります。

私自身も2人の子どもの成長を見守る中、これからの世界をどのように自由に(カント的な意味で)生きられるかについて、考えを巡らせております。

しかし、現実には「テストの点」「履歴書に書くための資格取得」といったスパンの短い・スケールの小さいことに腐心して、本来の教育の意義を誰もが見失ってしまいがちです。

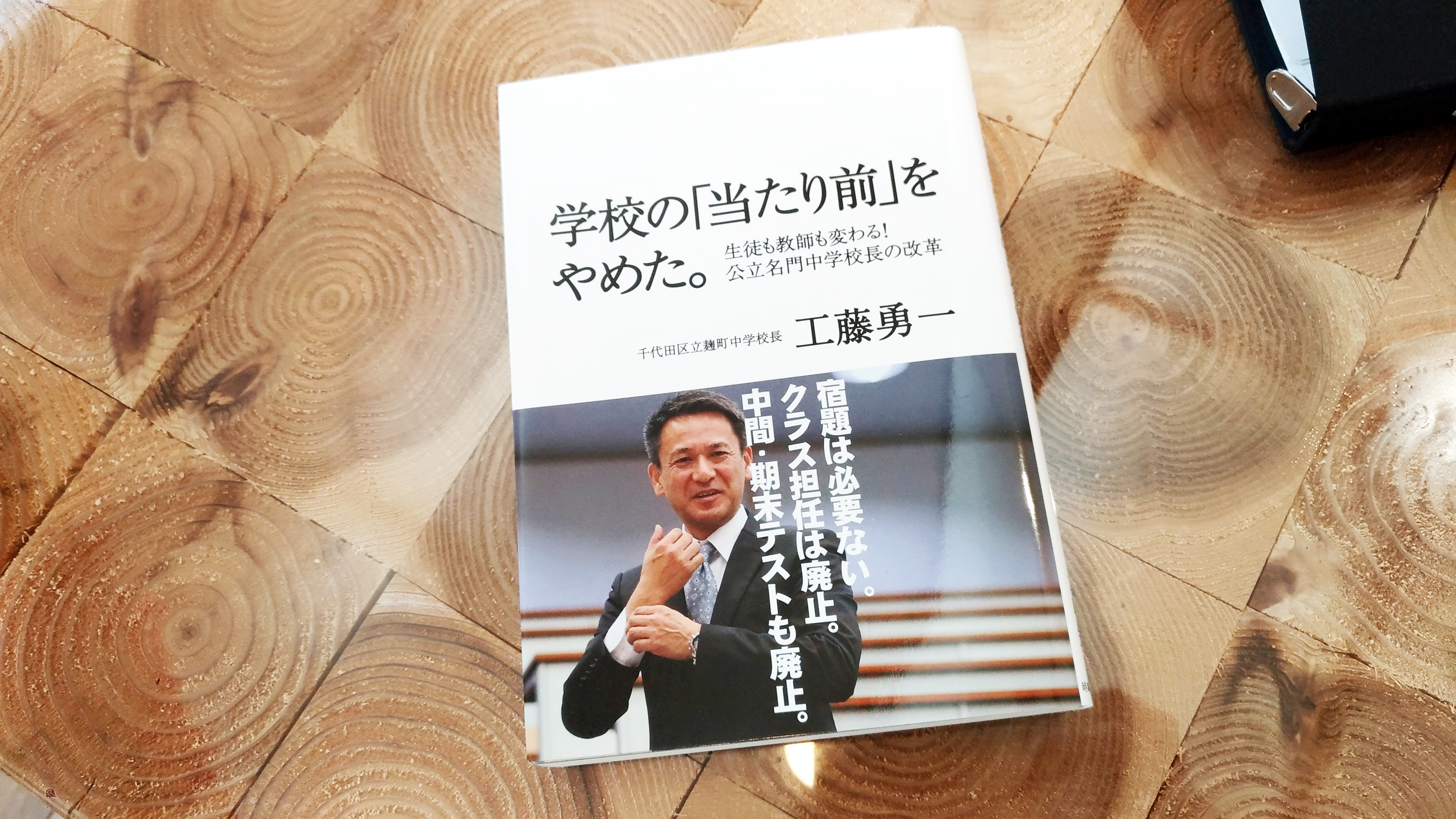

こうした現象がいかにして起こるか、そうでない選択肢がいかにして可能かについて、

資本主義の原理や贈与について書かれた本を読みながら、自分なりに思索をしました。

多くの議論は柄谷行人や白井聡に依拠していますが、そこから目の前の現実を紐解くために、

より現実的なことについて、塾で学び合う営みを通じて、理解が深まってきました。

以下、長周新聞に掲載された原稿をご紹介します。

続きを読む